Numa entrevista concedida a Fabio Weintraub, Manuel de Freitas afirma que não concebe "uma poesia digna e actuante (e digo-o sem quaisquer ilusões políticas) se ela não se mantiver à margem das instituições". Lendo a sua antologia Suite de pièces que l'on peut jouer seul, publicada no Brasil pela Corsário Satã, em 2017, me pego pensando nessa sua recusa radical da institucionalidade e nas suas proposições para torná-la um dado de uma, de alguma, de qualquer poética. Não se trata de um procedimento simples, pois que deve envolver a poesia para além da coisa escrita: tem que envolver o próprio poeta, a sua vida cotidiana mesmo, o seu modo de publicar, de ser lido, de ganhar dinheiro para comprar pão, laranja e cerveja. Que Rosa Maria Martelo ressalte o "registro assumidamente autobiográfico" dos poemas da antologia é significativo desse passo que o poeta parece propor, que é o da elaboração de uma poética que elabore um poeta.

Dentre as diversas saídas ensaiadas por Manuel de Freitas, me interessa sobretudo aquela que repensa e retoma a boemia - esse lugar antigo do qual o poeta saiu para tomar o rumo das cadeiras dos departamentos de letras das universidades ou, em menor escala, dos escritórios de uma imprensa e de um mundo editorial empresarial (nos dois casos, a relação com a política institucional e hegemônica é inevitável). É uma trajetória conhecida que ora é deplorada, ora é apresentada como inevitável e mesmo "civilizadora". A institucionalização do poeta como professor é uma questão que (queiramos ou não, sejamos afetados por ela de forma mais ou menos íntima, sejamos nós mesmos professores ou não), precisa ser enfrentada e melhor entendida e definida, sobretudo e particularmente neste momento e no Brasil, um país onde a vida universitária desmorona de forma acelerada, mas na qual ela sempre foi e ainda é um lugar evidente de poderes conservadores (ainda que travestidos de boas intenções "humanistas") no âmbito da literatura, essa outra instituição onde a poesia foi se refugiar (vale considerar, no entanto, que o Brasil não existe enquanto unidade - logo, a vida universitária é extremamente variada e variável a depender de fatores diversos: aquela de uma universidade estadual no interior de Sergipe é quase oposta àquela outra de uma universidade em São Paulo).

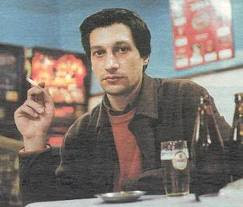

O cotidiano de tabernas, bares, haxixe e vinho descrito por Manuel de Freitas possui ligações óbvias com uma tradição que se costuma situar sobretudo nos poetas simbolistas, numa decadente arte finissecular - esse fenômeno europeu que se conhece bem e se reproduz talvez mal quase que no mundo todo (isso é importante porque a leitura feita nesse texto é, como ficará cada vez mais evidente, uma leitura latino-americana de uma poesia europeia). Não se trata, no entanto, de uma simples ida anacrônica a um imaginário idealizado: a boemia aqui surge massacrada ou ao menos condicionada pelo mercado financeiro, pela cultura do trabalho e do serviço, pelas desigualdades criadas e recriadas através dos fluxos migratórios das ex-colônias, pelo tráfico industrial de drogas e pelas repercussões disso em todos os âmbitos da vida cotidiana de alguém que frequenta a noite e escreve quando chega em casa de manhã cedo:

Está tudo bem. O céu do Ocidentedecai, os índices da Bolsa mantêm-seestáveis, catastroficamente presentesna vida de cada um de nós(...)

E não há ilusão - a vida nesta boemia não é, como se poderia esperar, uma vida de aventuras e experiências, mas o símile noturno do cotidiano banal e diurno do trabalho (algo que também impede a poesia de Manuel de Freitas de incorrer numa descrição do artista como um ser não especializado pela instituição mas especial porque corre por fora delas ou em mero anti-intelectualismo - aqui o poeta não é mais veloz que os outros, não é um sábio nem nada disso; de uma experiência com a maconha, por exemplo, escreve: "Não pensem que eu esteja/ de facto a pensar isto/ - ou que esteja, sequer, a pensar"). Por exemplo:

Foi uma noite banal, portanto.Nem amor nem sexo - apenasa perfídia de seres tu, o espantocom que ao fim da tarde acordase percebes que o mundonão teve o bom senso de acabar

Veja: o poeta ganhou (perdeu) a noite, ao modo do funcionário público. Neste, que é um poema do boêmio que regressa ao lar àquelas horas em que os postes se apagam e que sai à rua quando os postes voltam a se acender, lemos ainda:

Por isso sais - ou foges (vai darao mesmo) quando os vizinhosregressam de mais um dia proveitoso,dedicado à mecânica reproduçãodo horror, da velhice e das taxas de juro.Eles e tu movidos pela mesma nenhuma razão

A melancólica constatação de que aquele que se gasta no trabalho diurno o faz pelo mesmo motivo que leva o poeta a se gastar na bebedeira noturna tem implicações políticas evidentes, mas talvez confusas. Numa palavra, a confusão diz respeito a: classe. Aqui, a poesia de Manuel de Freitas enfrenta questões antigas a respeito do lugar da boemia e do boêmio na sociedade capitalista. De conspirador profissional e anticapitalista pelo fato de não se integrar à sociedade do trabalho a palhaço da burguesia ou burguês simplesmente alcoolizado e cheio de tempo livre, o boêmio já foi e pode ser de tudo: revolucionário vagabundo, inútil escapista, capitalista ou pequeno burguês de folga. De todo modo, a relação entre esse poeta que sai de casa à hora em que o trabalhador chega, e exatamente pelo mesmo motivo, acena para uma relação possível entre os dois, que é ou revolta de quem escapa ou revolta de quem não consegue escapar, mas em todo caso revolta contra uma ideologia que faz nada menos do que dilapidar a vida de todos - a ideologia do trabalho.

Os sentimentos confusos - marcados sobretudo pela culpa e pela vergonha - de ver a cidade começar o trabalho da manhã enquanto se volta da bebedeira da madrugada são um patrimônio comum. Já foram sentidos por qualquer um que, mesmo sem ser um boêmio, experimentou - nem que tenha sido na juventude mais irresponsável - essa vida de bares formatada pelo próprio capital, que a um só tempo (ou ao menos num espaço de algumas horas e alguns tragos) concede, incita e condena um lazer noturno que é uma espécie de simulacro boêmio. No belo "Largo do Peneireiro", lemos o seguinte:

Mas acabo por subir cambaleante as escadasà hora em que o vizinho de baixose prepara para ser uma pessoa altamentehonrada, no talho de bairroque lhe dá sentido aos dias.E não é dor, nem prazer, nemressentimento o que um corposente, às seis da manhã, prostradona lama involuntária destes versos.(...)

Este outro encontro entre o vizinho que vai trabalhar e o poeta que volta para a sua ressaca indica também uma vista de Manuel de Freitas ao bairro, cujo talho conforma - mais do que a fábrica, o comércio ou o escritório - os dias do trabalhador. Esse deslocamento, aliás, pode ser lido como mais um movimento de aproximação: se, como dizem certos militantes argentinos, o bairro é a nova fábrica, é nele que se pode dar alguma relação nova entre o boêmio e o empregado, o poeta e o trabalhador - mais do que, por exemplo, na universidade. Mas voltemos ao que Manuel de Freitas diz na entrevista: ele ressalta que diz aquilo tudo - pois é muito o que ele diz - sem ilusões políticas. Isso é evidente no seu tom: mal humorado, melancólico, sarcástico, cruel com tudo e com todos (vendo a aliança mais pelo viés da derrota presente do que de uma utópica vitória futura), inclusive com ele mesmo e a sua própria poesia - como se quisesse ficar à margem do seu poema, sempre a perigo de se tornar também um tipo de instituição.

De todo modo, me parece possível dizer que é também o talho de bairro que dá sentido ao poema e à linguagem do poema de Manuel de Freitas (uma linguagem sem grandiloquência ou arrebatamentos melódicos ou imagísticos - algo discernível mesmo para os leitores brasileiros, mais acostumados ao português dos poetas daqui, cuja redução da voltagem retórica é muito mais nítida do que a dos portugueses, que foram ficando longe, mais formais e mais estrangeiros pra gente). Repleta de indicações da malha urbana por onde o poeta transita (nomes de ruas, de largos, de bares etc), esta é uma poesia geograficamente localizada. Embora lidemos com a boemia, não sei se estamos lidando, neste caso, com um flâneur - mas, de todo modo, em tempos cada vez mais afeitos ao GPS e ao desconhecimento paulatino do nosso próprio território, agora abandonado à precisão artificial dos aplicativos, essa poesia que mapeia o bairro é de interesse e repercussões cada vez maiores e mais significativos. O poeta não passeia, mas percorre o bairro - cujo talho noturno lhe dá sentido aos versos tanto quanto o talho diurno dá sentido à vida do seu vizinho.

O bairro e a rua - esta, um espaço com o qual "aquela tal classe" de professores universitários precisa passar a aprender ou não vai sobreviver, como canta Tom Zé sobre o compositor (e o poeta) brasileiro e seus complexos de épico - estão no centro das poéticas mais potentes do nosso tempo, inclusive de algumas bem distantes, em termos formais, dessa poética de Manuel de Freitas. Veja-se o exemplo do rap, cuja mitologia é toda construída nos hoods. Veja-se, no caso da literatura, a situação da poesia de Roberto Bolaño - esse outro autor fascinado e envolvido pelo lumpem e pela boemia, crítico impiedoso do sistema de institucionalização acadêmica da poesia, ele mesmo um poeta cuja apreciação por parte dos professores universitários é um festival de reprimendas moralistas e classistas relativas ao uso de drogas, à falta de seriedade, às incorreções vocabulares ou formais ou ao fracasso econômico do poeta que não vive de ensinar (e que precisa migrar para o romance). Não por acaso, uma das formulações mais potentes de Bolaño é o da Universidad Desconocida (título escolhido por ele para a reunião definitiva dos seus poemas, aliás), esse avesso da instituição onde uma pedagogia poética ou uma poética da pedagogia se dá mais na rua do que na sala de aula (lembro ainda da figura de Auxilio Lacouture, a mãe de todos os poetas do México, figura esquiva que orbita no entorno da universidade, dos professores e dos poetas institucionais fazendo-lhes pequenos serviços). Obviamente, as poéticas de Manuel de Freitas e Roberto Bolaño são distintas em quase tudo (fundo, forma, tom, língua, tempo), mas ambas revelam, ao seu modo, vias de escape da instituição.

Na sua análise sobre a configuração da "cidade das letras" no ambiente colonial latino-americano, Ángel Rama pouco fala dos poetas, mas diz deles uma coisa importante: que "são vistos ocupando as margens da cidade das letras, oscilando entre ela e a cidade real, trabalhando sobre o que uma e outra oferecem", e conclui: "(...) deve-se convir que os membros menos assíduos da cidade das letras foram e são os poetas e que, ainda que incorporados à órbita do poder, acabaram sempre perdidos e incongruentes". A gradativa inclusão dos poetas nesta cidade institucional que regula a letra e a literatura (inclusão feita sobretudo via universidade, visto que via edições e publicações empresariais não se garantiria muita coisa em termos financeiros) é que precisa ser encarada - pois é dela que surge a ilusão de que uma poesia, para ser "actuante", precisa ser, necessariamente, poesia universitária, que sirva, por exemplo, de pretexto para uma dissertação ou uma tese, uma poesia que meramente ilustre conceitos, que atue nos campi, nas salas de aula. Mas que fique claro: isso não significa que não deva haver poesia em sala de aula, que ela não deva ser estudada e pesquisada ou que não haja quem a maneje bem nesses espaços - a conversa é outra, e é a seguinte: em certas configurações sociais desiguais em termos regionais, educacionais, raciais e de classe, o ensino da poesia tende a ser o que era a lição de piano para as elites e classes médias até o começo do século XX (algo que, no caso brasileiro, foi alterado nos últimos 15 anos, uma mudança já em vias de ser destruída). Qual é, afinal, o papel da poesia nesse sistema educacional elitista? E como o poeta se insere nele para se tornar professor?

Diante dessa ilusão e contra as suas consequências (uma poesia professoral, que gira em torno do discurso acadêmico, dos bons modos pedagógicos e bem-pensantes - ou seja: uma poesia que confirme a vida pelo viés positivo do aprendizado, da ilustração cdf e do aperfeiçoamento de um "sorriso da sociedade"), a poética boêmia de Manuel de Freitas parece sempre disposta a buscar e propor modos de ser mais insidiosa, menos propensa a ser a voz de uma instituição.